Par Jean-François Cerisier, Professeur de sciences de l’information et de la communication, Université de Poitiers

La crise sanitaire a été un révélateur de l’état de l’école. Le numérique, longtemps aux marges des préoccupations des institutions éducatives, a montré son importance pour le maintien d’une relation pédagogique quand l’accès aux salles de classe n’est plus possible.

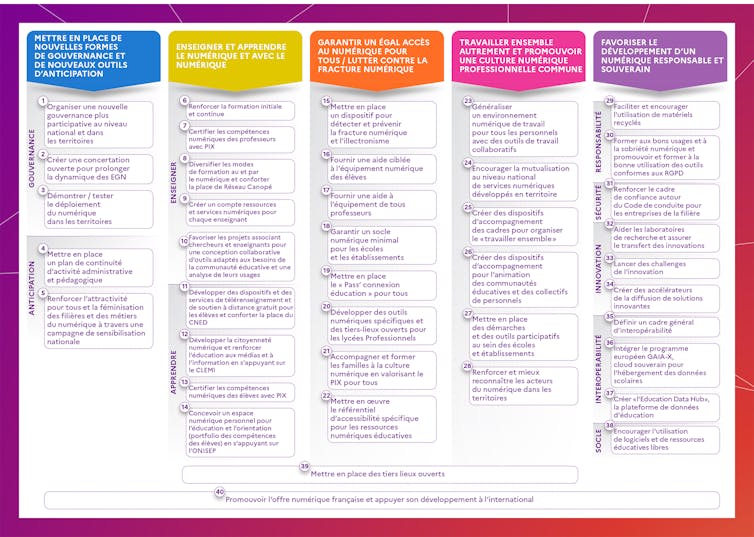

Très marginale au sein de l’enseignement scolaire auparavant, essentiellement réservée aux enfants empêchés (en cas de maladie, d’expatriation familiale), la formation à distance est devenue le cinquième argument d’importance en faveur de la transition numérique de l’école. Elle s’ajoute aux quatre enjeux suivants :

- l’efficacité qu’offre le numérique pour certaines activités d’apprentissage ;

- l’aide que peuvent apporter les moyens informatiques dans la gestion des parcours d’apprentissage ;

- l’apprentissage des sciences du numérique en tant que connaissances académiques ;

- enfin, et certainement l’enjeu plus important alors que les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes, l’éducation citoyenne au numérique.

L’expérience du confinement a eu le mérite d’induire un changement d’échelle dans l’appropriation que les enseignants et leurs élèves ont réalisée du numérique. Pour autant, ce recours contraint aux techniques numériques a également fait apparaître à tous de nombreuses déficiences que les États généraux du numérique, organisés en novembre 2020 par la Direction du numérique pour l’Éducation (DNE), ont relevées.

En réalité, la plupart des enjeux identifiés sont connus de longue date mais restent en suspens en raison d’une politique éducative qui n’a jamais encore donné au numérique la place qu’il devrait y avoir.

L’illusion du concept de « digital natives »

Parmi ces problèmes, il en est un pourtant bien documenté par la recherche depuis une vingtaine d’années, mais encore contre-intuitif à beaucoup. Il s’agit des compétences que les enfants et adolescents ont quant à l’usage des techniques numériques. Aux yeux de beaucoup d’adultes, et en particulier à ceux d’une partie des acteurs de l’école (enseignants, parents d’élèves, décideurs politiques ou responsables institutionnels), les jeunes sont très compétents.

Il faut reconnaître que les pratiques intensives et la dextérité dont la plupart d’entre eux font preuve dans l’utilisation de leurs smartphones nourrissent efficacement une illusion d’expertise. Pour ceux qui les observent, comme pour eux d’ailleurs. Une analyse plus fine de leurs pratiques atteste la réalité de cette expertise mais montre qu’elle se limite aux nécessités techniques de leurs pratiques (utilisation de réseaux sociaux, jeux, entre autres…).

De nombreux témoignages, recueillis dans le cadre de recherches conduites par le laboratoire Techné de l’université de Poitiers durant le confinement, permettent une première identification de compétences de mise en œuvre des techniques numériques, apparemment basiques, qui manquent pourtant aux élèves et font obstacle aux usages scolaires du numérique.

À titre d’exemples, on peut signaler les compétences relatives à l’organisation du stockage des fichiers, celles liées à la manipulation des principaux formats de fichier ou à la maîtrise élémentaire des principales fonctionnalités d’une application d’édition de texte. C’est ainsi que l’on a pu observer des élèves réduits à photographier l’écran de leur ordinateur avec un smartphone pour adresser à leur enseignant le résultat de leur travail, faute d’avoir su l’enregistrer depuis l’application utilisée ou d’avoir su réaliser une copie d’écran.

Ainsi, les compétences numériques des jeunes, essentiellement acquises par l’expérience, ne correspondent pas toujours à celles requises pour une utilisation scolaire. Deux problèmes de formation des jeunes au numérique sont ainsi mis en évidence, aussi importants l’un que l’autre. Le premier concerne l’éducation citoyenne au numérique et le deuxième, plus circonscrit, la formation aux compétences numériques mobilisées à l’École.

Les limites de l’apprentissage par l’expérience

Ce constat milite clairement pour un apprentissage de l’utilisation du numérique à finalité scolaire à l’école. C’est d’autant plus nécessaire quand l’usage des équipements et services numériques par les élèves s’effectue hors de la supervision et de l’accompagnement des enseignants. Ce qui est le cas en situation de confinement.

Aujourd’hui, l’évolution de la quatrième vague pandémique laisse malheureusement craindre que les mesures de restriction d’accès aux locaux scolaires annoncées par le ministre de l’Éducation nationale dans sa circulaire de rentrée ne doivent être activées au long des mois à venir. Certains formulent l’hypothèse que l’expérience acquise par les élèves durant le premier confinement leur a permis de maîtriser l’ensemble des compétences d’utilisation scolaire du numérique. La réalité est autre.

Certaines compétences se construisent relativement aisément dans l’usage, d’autres requièrent le support d’activités d’apprentissage spécifiques. L’utilisation répétée d’une plate-forme de classe virtuelle, par exemple, aura permis à la plupart des élèves d’en découvrir les fonctionnalités principales et de se les approprier. Pour autant, l’instauration de temps de formation explicites permet de progresser plus rapidement, ouvre souvent d’autres perspectives d’utilisation et, surtout, réduit fortement les inégalités face au numérique.

Le développement des compétences numériques par l’expérience trouve ici ses limites. Il semble raisonnable de demander à l’École qu’elle forme systématiquement les élèves aux gestes techniques dont elle attend par ailleurs la maîtrise dans les activités d’apprentissage qu’elle organise. Sinon risquent de se creuser encore les carences éducatives imputables à différents déterminants individuels et sociaux.

L’enjeu des référentiels de compétences

La première initiative institutionnelle marquante pour faire face aux besoins de formation des jeunes au numérique date des années 2000 avec l’instauration du brevet informatique et Internet, décliné depuis l’école élémentaire selon les ordres d’enseignement. Ce dispositif comprenait un référentiel de compétences et des procédures de certification.

Observés par de nombreux chercheurs, ces effets se sont révélés mineurs, faute d’une inscription suffisante des apprentissages dans des activités scolaires appropriées, faute d’une réflexion élaborée sur les problématiques de didactique du numérique, faute d’une formation des enseignants et faute, avant tout, d’une vision claire des objectifs poursuivis.

En 2016, PIX, service public de certification des compétences numériques, est venu relancer la question avec une proposition légèrement différente. Un nouveau référentiel de compétences a été établi, globalement aligné sur le cadre de référence européen des compétences numériques DigComp développé depuis 2013.

Une plate-forme a été développée par une équipe au sein du ministère rapidement instituée en groupement d’intérêt public, pour proposer des activités construites autour du référentiel destinées à la formation, l’évaluation et la certification des compétences distribuées en cinq grands domaines. Élaborée autour d’une logique contributive, la plate-forme s’enrichit progressivement de nouveaux contenus adressés à tous les publics dont ceux de l’enseignement scolaire. En quelques années, elle est devenue une ressource précieuse pour la formation à l’utilisation des techniques numériques.

Aussi incitative soit-elle, cette plate-forme ne saurait pourtant suffire à la mise en œuvre effective de la formation des élèves. C’est pourquoi l’annonce de l’instauration de « parcours PIX » et de la certification des compétences de tous les élèves annoncés par le ministre de l’Éducation dans sa circulaire de rentrée est une bonne nouvelle à condition qu’elle soit assortie des mesures indispensables à sa réalisation. Reste la question des compétences numériques scolaires pour laquelle une réflexion sérieuse s’impose. Avec la même urgence que celle des contraintes sanitaires.

Jean‑François Cerisier sera l’un des invités de la 18e édition de Ludovia, l’Université d’été du numérique éducatif organisée du 23 août au 26 août 2021 à Ax-les-Thermes, et dont certains débats seront retransmis en ligne.

Par Jean-François Cerisier, Professeur de sciences de l’information et de la communication, Université de Poitiers

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.